あけましておめでとうございます。そして、何の脈絡もなくオリンピックの話です。

社会基盤の維持にコンピュータは欠かせません。もちろんオリンピックも例外ではありません。

選手や観客を運ぶ交通機関の制御、会場での動線予測と制御、各種セキュリティ、競技判定、競技データの集計、試合結果の公開、あるいはトレーニングサポートなど、適用範囲は多岐に渡ります。

今回は、その中で、過去のオリンピックを振り返り、特に重要な技術を紹介します。

1932年ロサンゼルス大会

初の開催国外へのラジオ中継。日本では現地で行った実況中継を録音し、後日放送されたそうです。これを「実感放送」と呼びます。

1936年ベルリン大会

写真電送が実現し、国際電話によるインタビューが一部で行われました(とても高価です)。またラジオの実況中継が実現し、水泳競技では有名な「前畑がんばれ」もこの時です。

国内向けテレビ放送もこの年から始まったそうです。

1960年スコーバレー冬季大会

いわゆるITが活用されたのがこの年で、IBMが競技データの処理を行いました。オリンピック史上初めて競技中に途中経過が分かるようになったということです。

ただし、処理内容は限定的で、最終結果の集計には長い時間を要したと聞いています。手作業の時代は、なんと数か月だったそうです。

なお、当時は夏季大会と冬季大会は同じ年に開催されていました。

1964年東京大会

日本IBMが初めてオンラインシステムを構築し、閉会式直前にデータ集計を間に合わせたということです。この成功により、銀行がコンピュータの価値を認め、第一次オンラインシステムにつながります。

しかし、もちろんそんなにスムーズに進んだわけではありません。

当初、日本IBMはIBM米国本社に打診したところ「無理だからやめろ」と言われたそうです。そこで、日本IBMは米国の上層部に直談判、当時の米国本社社長のトーマス・ワトソン・ジュニアが「IBMは、いつからチャレンジを恐れる会社になったのか」と逆転受注につながります。

今思えば、単なるデータ集計ですし、データ量も多くないので簡単と思うかもしれませんが、何しろ昔の話です。

- コンピュータのデータ処理は不正確なので、たとえばお金を扱うことはできない

- 複数の競技場のデータを集中管理するシステムはあまり例がない

- データ通信にはデータ通信専用の回線が必要で、音声回線は使えない

という問題がありました。

最後の問題は、今の人には分かりにくいかもしれません。

当時は、音声回線にデータを流すと、電気特性の違いから交換機を破損するリスクがあったそうです。そのため、データ専用の回線を敷設するのですが、音声回線すら満足に敷設できなかった時代、優先的にデータ通信回線を敷設するのは時間と費用がかかるだけではなく、音声回線の敷設を後回しにすることにもなります。そもそもオリンピック用システムの企画当時、電電公社(現在のNTT)はデータ通信をサービスとして全く提供していなかったのです。

結局、モデムを使うのであれば大きな問題はないだろう、ということで法改正をして音声回線を使ったデータ通信を行ったそうです。

ネットワークを使ったデータ集計は、米軍がミサイル防衛網の情報管理に使っていた「SAGE」、それを応用したアメリカン航空の「SABRE」、そして国鉄(現在のJR)が日立製作所と共同開発したMARSくらいしかありませんでした。

ちなみにSAGEは全米のレーダー基地からの情報を集計する仕組みで、レーダー基地の代わりに旅行代理店にしたのがSABREだということです。

SAGEもSABREもIBMが開発したため、分散データ処理が不可能だったわけではありません。日本IBMは、このノウハウが利用できると期待していたのかもしれません。

システムは完全なウォーターフォール型で、開発に2年半かかったと言われています。案の定、プロジェクトは遅れ、人員の追加と、米国からプロジェクトの支援があったそうです。「遅れているプロジェクトに人員を投入するとさらに遅れる」という言葉もありますが、この時は完璧なドキュメントがあったため、大きな遅れはなく、プロジェクト進行を早めることが出来たとか。

伝わっている資料では、詳細設計書はバインダー5冊、英文、流れ図・表を含む千数百ぺージに及んだということです(東京オリンピック情報システム関連資料リスト)。

ちなみに、この時に使われたのがセイコーのクォーツ時計です。

1996年アトランタ大会

IBMが、自社のテクノロジーのショーケースとしてクライアントサーバーシステムを全面採用し、通信社向けのデータ配信サービスを開始します。また、初めて公式Webが出来たのもこの時です。

1998年長野冬季大会

インターネット普及期と重なり、IBMが構築した公式Webサイトは、3万ページに及ぶコンテンツとなり、期間中に6億アクセスがあったそうです。

これだけのアクセスをさばくのは1台ではもちろん無理で、負荷分散装置が導入されました。負荷分散装置の本格採用は珍しい時代だったため、情報処理学会の学会誌にも

複数のコンピュータに単一のIPアドレスを割り当てる特殊な方法

と紹介されていました。

2014年ソチ冬季大会

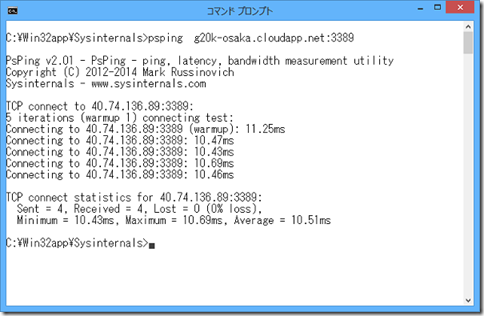

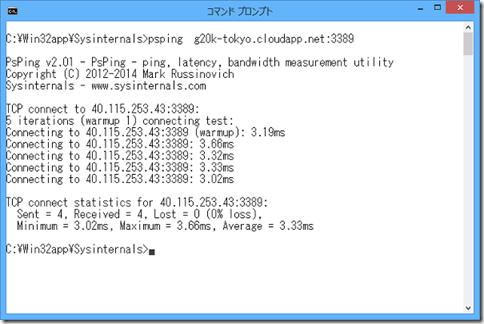

全面的にクラウド(Microsoft Azure)が導入され、動画配信などに力を発揮しました。

システム構築期間は明らかにされていませんが、おそらくかなり短期間でしょう。

2020年東京大会

さて、2020年の東京大会では、どのような技術が投入されるのでしょう。ソーシャルメディアとの連携や、入場券などに埋め込まれたICタグによる交通制御などがあるのでしょうか。